教育现代化理论:嬗变与思考

| 撰写时间:2015-09-25 来源:广东省教育研究院 | 浏览量: |

(广东省教育研究院,广东省广州市,510035)

摘 要:教育现代化是社会现代化的核心内容和基础,教育现代化理论是实践发展的重要指导。上世纪50 年代以来,以经典现代化理论、依附理论、世界体系理论和新比较政治经济学理论等为基础而产生的教育现代化理论先后出现并产生了重要影响。回顾和梳理分析这些理论,在此基础上对我国特色教育现代化理论进行构建,对实现教育现代化乃至社会现代化具有重要意义。

关键词:教育现代化;理论;嬗变;构建

The Theory of Education Modernization:Evolution and Thinking

Wang Zhiqiang

Abstract:The modernization of education is the core content and foundation of social modernization,the theory of education modernization is the guidelines of practicedevelopment.Since the 1950s,the theory of education modernization which on the basis ofthe classic modernization theory, dependency theory, world system theory and the new theory of comparative political economyappeared and had an important impact.Review and analysis these theories,then build Chinese characteristic modernization theory of education system has significance to achieve the modernization of education and even social modernization.

Keywords: Educational modernization; Theory; Evolution ; Thinking

党的十八大报告明确指出,实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴是建设中国特色社会主义的总任务。教育现代化作为社会现代化的重要组成部分,其发展水平直接决定了社会现代化的实现程度。上世纪50年代开始,教育现代化理论有了长足的发展并产生了广泛的影响,批判和借鉴相关教育现代化理论成果,加快中国特色教育现代化理论的探索,对我国教育现代化的建设乃至整个社会现代化的发展都具有重要意义。

一、经典现代化理论与评价

经典现代化理论直接渊源于20世纪50——60 年代在西方兴起的现代化理论,是当时特定社会历史环境的必然产物。上世纪50 年代开始,新科技革命带来了社会生产力的跨越式发展。外在物质的发展,也促进了精神上的普遍乐观与高度自信。与此同时,许多第三世界国家开始了自己本民族的现代化建设,发展的实践无疑对发展的理论提出了迫切的需求,在冷战思维下,西方一些国家极力推销其发展模式,企图以西方模式对这些国家进行重建,从而达到支配这些国家的目的。在这种形势下,西方理论学家帕森斯、埃森斯塔特、列维等受社会进化论、结构功能主义和社会心理学的影响对现代化理论进行了深入研究,并形成理论体系。

“教育现代化问题的实质就是教育发展问题。”[1]教育是不断发展变化的,是从简单到复杂,从落后到先进的不断发展的过程。在教育发展的道路上,经典现代化理论认为,教育的现代化并不是同时实现的,西方资本主义代表了现代世界发展的正确方向,处在人类发展的较高阶段,发展中国家则处在发展的较低阶段,落后国家要实现教育现代化,不仅要仿效欧美等资本主义国家的教育现代化道路,而且还要全盘引进他们的教学方法、教学制度、教学理念等等,以西方国家发展的模式为样板,走欧美国家的道路。这种现代化理论带有鲜明的“西方中心主义”的政治色彩,并没有看到英法德美等西方国家的教育现代化道路存在的诸多差异和现实问题,同时忽视了发展中国家在教育现代化进程中取得的令人瞩目的成就。

“西方教育现代化理论的分析框架主要是‘传统教育与现代教育’两极对立的范型,其方法论基础是类型学的二分法。”[2]按照某种特定的标准,把目前世界上所有国家的教育水平划分为传统教育和现代教育,从总体上来看,这种两分法带有鲜明的意识形态,将西方教育中所具有的特征认为是现代的因素,是现代化所必需的因素,而把非西方社会所具有的特征认为是传统因素,是教育现代化进程中必须予以抛弃的因素。显然“它是一种专断的、傲慢的理论。依照这种理论,现代化就只能是从属于西方社会的一些政治、经济和文化特征,现代化就只能是西方的、资本主义的。”[3]经典教育现代化理论对于传统和现代这两个概念的划分过于笼统和简单。事实上无论是发达国家还是发展中国家在其所有的教育传统中,都有着现代教育的因素,西方教育现代化的兴起与发展,也是建立在其传统之上的。“从世界范围的现代化历史来看,如果善于积极地利用传统文化,那它不仅不是现代化的对立物,而且会成为现代化的文化源泉,成为民族国家现代化的生长点。‘早发内生型’现代化国家如此,‘后发外生型’现代化国家也是如此。”[4]

经典现代化理论学家普遍认为,欧洲社会所经历的剧烈变迁过程,并不是由外部因素造成的,而是由内部因素造成的,社会进化是一种内在的变迁过程。从分析方法上,西方教育现代化理论明显继承了马克思·韦伯关于社会发展的分析方法和框架,重点从一个国家民族的传统文化、价值观念等内在的因素着手,将第三世界的教育不发达归因于这些国家资本主义体制建设的迟滞和不完善,民族心理、文化价值取向的不合理,并没有考虑到欧洲对不发达国家的殖民历史和当前不合理的国际知识体系,从而推卸了原帝国主义国家在第三世界国家教育发展上应当承担的的责任。也正是这个原因,在上世纪60年代,这种理论受到依附理论的有力挑战。

二、依附理论与评价

依附理论主要是拉丁美洲的一些学者在研究拉丁美洲社会现代化进程中提出来的,一些激进的西方学者也持同样的观点。从大体上划分,依附论可分为以劳尔·普雷维什、奥斯瓦尔多·桑克尔等为代表的结构主义依附论;以弗兰克、阿明等人为代表的激进依附论和以费尔南多·卡多索、弗罗里斯坦·费尔南德斯等人为代表的依附发展论。依附理论学者反对局部的、社会内部的分析,注重把世界各国看成一个整体,系统地考察外来因素对于社会发展的影响。在他们看来,发展中国家与发达国家并不是像经典现代化理论学家所说的那样处于不同的历史发展阶段,两者处于同一发展阶段,在结构组成上是中心——边缘的关系,发达国家的中心地位的确立与巩固在于发展中国家对其所存在的依附关系,同时这种依附又是第三世界国家落后的根源。显然,依附理论把世界看成一个整体,主张从广阔的系统视角来分析社会发展差异的原因是有一定的道理的,但是其忽视社会内在文化精神的分析,激进依附论者主张与西方发展国家完全脱钩,从而实现国家自主发展的极端主张也是不符合客观实际的,因此该依附理论在风于70年代开始衰落。

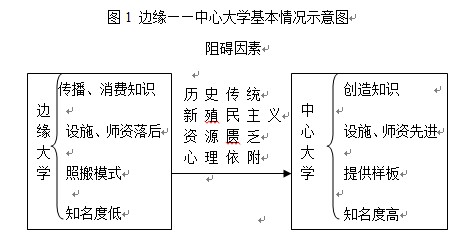

依附理论在社会学研究中被抛弃和批判的同时,作为一种分析框架在教育研究中得到了重视。比较教育专家阿特巴赫运用中心——边缘的概念对于东西方大学的关系进行了较为系统的研究,并出版了《第三世界的高等教育》、《比较高等教育:知识、大学和发展》等一系列著作。教育依附理论认为目前国际知识系统不平等现象还非常严重,第三世界国家的大学在国际知识网络中处于不利地位,“现行的国际教育综合体中存在着某些大学和知识‘中心’,他们指出方向、提供样板、开展研究,一言以蔽之,就是将自己置于学术系统的金字塔的顶端起着领头的作用,而这一金字塔的底部则是那些处在‘边缘’的大学,它们照搬国外的发展模式,很少生产具有原创性的成果,一般不能涉足知识的前沿。”[5]

阿特巴赫认为造成第三世界国家大学与工业化国家大学中心——边缘结构的原因在于:1.历史因素。大学的历史传统是西方的传统,这种传统与第三世界的知识和教育传统没有什么关系。当代大学的发展是从中世纪西方经典大学演变而来的,其管理体制、办学模式等都是西方传统历史文化的产物。传统经典大学所在国家恰恰是二战前帝国主义国家,伴随着西方殖民主义,其教育制度也在全世界范围内传播开来,虽然有些国家试图发展本国特色的教育体系,但是还没有一个第三世界国家从根本上改变了西方大学的模式,这些国家的学校模式、课程、教学技术等从本质上来说都是仿照西方的,甚至许多第三世界国家高等教育所用的语言都是西方语言,这样,从历史发展来看,第三世界国家教育发展的过程是一个依附发展的过程。2.新殖民主义。工业化国家凭借其知识的优越性,出于不同的目的对国外进行项目援助、文化交流等活动,促成了依附关系的继续存在。3.资源因素。第三世界国家的依附地位还来源于它们本身资源的匮乏,阿特巴赫认为丰富的资源对于一所大学从边缘走向中心是必要但不充分的条件,“几乎没有几所第三世界的大学曾培养出高水平的学者和研究专家,因为它们往往缺乏为创造高水平学术成就提供帮助的基础设施,如图书馆和实验室。”[6]3、心理因素。“第三世界的大学往往还缺乏要使自己成为中心大学的愿望。”[7]这种心理上的自我殖民也使得这些国家的大学只能成为“知识的消费者”。

结合中国教育发展的实际情况,对于依附理论的解释框架不同的学者有着不同的看法,部分中国学者对于阿特巴赫关于发展中国家依附发展的论述呈赞成态度“如《论中国高等教育的依附发展》、《依附发展——20世纪中国高等教育发展的重要特征》《百年来中国高等教育依附式发展的反思》、《大学之道在文化殖民?》等文章作者,这些学者大都沿用阿尔特巴赫德分析框架,并赞同其基本观点。”[8]当然也有一些学者从不同方面对于教育依附理论进行了批判和质疑。如潘懋元教授认为“教育依附理论无论是其前提预设,还是将其引入高等教育研究或者是有关高等教育依附发展的诸多观点,都值得商榷。”[9]顾明远先生认为“中国的教育不管在近代化的过程中有了多么大的嬗变,在现代教育改革中有了多么大的变化,传统文化的积淀总是先天地规定了它的文化底蕴。”[10]从这个意义上讲,中国教育的发展绝对不是西方教育的简单照搬。阿特巴赫认为第三世界的大学在全球范围内毫无例外地都是边缘大学并且往往还缺乏要使自己成为中心大学的愿望等观点显然贬低了发展中国家的学术水平,也低估了第三世界大学创建世界一流高校的信心。

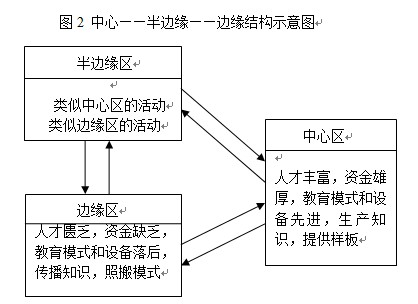

依附理论简单的两分法以及极端的“脱钩”战略并不能解释亚洲四小龙的强势崛起,美国霸主地位的渐进瓦解等一系列社会发展的实际。1974年美国纽约州立大学的沃勒斯坦(ImmanuelWallerstain)的名著《现代世界体系》第1卷出版,标志着世界体系理论的形成,沃勒斯坦明确指出,资本主义世界经济体是一个基于不平衡发展、不平等交换和剩余价值占有的等级制体系。世界体系理论发展了依附理论的两分法,将世界经济体划分为中心——半边缘——边缘三部分,中心地区主要是输出制造业产品,而边远地区则输出农业初级产品和中心地区发展所需要的工业原料和自然资源,半边缘地区作为缓冲地带,既剥削发展中国家同时又受到来自中心地区的剥削。沃勒斯坦认为世界体系的三级结构具有一定的流动性,边陲国家国家可以通过结构位置的流动而上升到半边陲甚至是中心的位置,但是前提的条件在于上一层级必须有一定的空位,整体而言,现代世界体系永远是“中心——半边缘——边缘”的层次结构,这种结构是不可消除的,现存的世界体系是而且只能是资本主义的世界体系。

运用世界体系理论揭示近代教育的现代化进程,其基本的假定是:在教育现代化进程中,存在着中心——半边缘——边缘这种层次结构,处于中心地位的教育发达国家生产知识、提供样板,而处于边缘地区的教育落后的国家传播知识、照搬模式,在国际交往上处于不利的地位。实际上,阿特巴赫作为依附理论的代表人物,也吸收了世界体系理论的有关思想,他认为,“一些工业化进程迅速的国家和地区,如新加坡、马来西亚、中国的台湾,建立了重要的学术基础设施,尽管它们不太可能完全赶上欧洲或北美的工业化国家,但它们的大学已经接近或达到世界优秀大学的先进水平。”[12]区别于依附理论,世界体系理论认为在教育发展过程中中心——边缘的地位不是一成不变的,而是发展的,可以打破的。比如德国通过国家对大学的财政支持,重视科研等措施在19世纪中叶走向了中心地位。同样,美国也通过采用德国研究生教育的学术模式,重视应用研究并与社会紧密联系而实现了从学术边缘向中心的转移。

显然,世界体系理论为解释教育发展中不平等现象和某些国家教育跨越式发展提供了理论支撑,为第三世界国家教育发展甚至赶超发达国家提供了理论支持。但不得不承认,世界体系在教育现代化研究中的运用是存在一些问题的,“如对现代化的理解较为片面、过于注重外部因素、框架过于宽泛、理论前提过分简化等”。[13]从而也不可避免地受到了来自其他现代化理论的批判和诘难。

四、新比较政治经济学理论与评价

20世纪70年代中后期,各种现代化理论大量涌现,出现了西方现代化理论、依附理论和世界体系等并存的局面,新比较政治经济学就是为了整合这些理论所作的一次尝试,出现了如莫则利斯、班克尔、伊文斯等为代表的一批理论学者。

新比较政治经济学理论在教育现代化研究方面有以下几个特征:1.方法论的综合。“新比较政治经济学在方法论上的一个重要特征就是试图将个案研究、比较研究、跨国统计分析的方法结合起来,以弥补单独使用这些方法的不足。”[14]2.影响因素的综合。新比较政治经济学研究方法认为任何一种发展道路的选择、发展结果的形成,都是多种因素作用的的结果,不同的因素在不同的条件下起的作用是不同的,必须把国际因素与国内因素结合起来考虑。在既有的国际学术体系中,依附性发展存在余地,但是非常有限,如果能够利用这有限的发展机会,就能够发展本国的教育,从而在国际分层中提高自己的地位。3.区别于上述三种理论,新比较政治经济理论认为发展模式不是统一的,而是多样的,其目的也不在于描述哪种假定的统一的社会发展道路,而是要揭示、说明和解释不同的发展模式。在研究不同国家的教育现代化差异性方面,新比较政治经济学理论既重视在世界体系中所处位置的影响,同时强调应该了解不同国家现代化发展的历史起点

作为一种较为系统的现代化理论,新比较政治经济学理论为教育现代化研究提供了新的理论视角。但由于形成的时间较短,它目前所形成的理论还远不是很完善的。1.重视政治经济因素分析,缺乏文化因素分析。该种理论学家普遍认为“如果文化研究法仍然象天书那样令人捉摸不透,或是转而采用“国民性”这样含糊不清的概念,富有成果的对话就是不可能的。”[15]2.缺乏研究的广度。目前研究的对象仅限于欧洲、拉美和东亚新兴工业国家。3.理论体系不够完善。重视建立在实地考察上的个案研究和描述,具有一般性的理论构建工作依旧薄弱。

五、中国特色教育现代化理论的发展与思考

我国教育现代化发展的实际证明,国外现代化的一系列理论并不能完全解决我国教育现代化实践和理论发展中出现的一系列问题。在这种情况下,我国教育学者从本国的实际出发,对于教育现代化分析框架和模式、评价指标和发展策略等基本理论问题有了较深入的探讨和,“我国的教育现代化研究的基本理论框架初见端倪。”[16]例如在教育现代化问题的分析框架上,有学者认为,不可只就教育谈教育,应将教育现代化置于整个社会背景下去考察,探讨教育现代化与社会现代化的互动关系;讨论教育现代化问题应以宏观着手去分析影响教育发展的若干重要变量,对教育中的权力与资源的分配方式予以充分关注。可以从教育形态的变迁状况和教育现代性的增长状况两个角度分析教育现代化问题。[17]有学者认为教育现代化研究的分析模式主要有经济学、政治学、文化学、历史学、人学和自现代化分析。[18]

站在时代的高峰看发展的轨迹不难发现,教育现代化理论从其开始出现时就折射了复杂、多元的国际关系格局。实际上,教育发展过程中并没有一个现代化理论的普世模式,要促进我国教育现代化健康发展,就必须立足实际,构建中国特色教育现代化理论体系和实践模式。

在理论体系的构建上,坚持唯物辩证法为基础构建分析框架,坚持普遍联系、永恒发展、内外因结合和质量互变等基本观点;以中国特色社会主义现代化理论体系为指导,将教育现代化置于整个社会现代化背景下综合考虑,丰富和完善教育现代化理论;以历史传统为丰富土壤,注重优秀教育发展思想的传承和吸收;以国内外教育发展事实为基础,支撑和检验现代化理论;以各种教育现代化理论为参考,吸收其合理成分。

在实践模式的构建上,需要正确处理三方面关系。1.传统教育和现代教育的关系,每一个国家和民族的现代化都是建立在本国传统基础上的现代化,传统与现代化是对立统一的关系,不能只看到对立的一面,而看不到统一的一面。“现代化不排斥传统,它需要传统;现代化不剔除传统,它吸收传统,它只是摈弃一些不适应时代的传统思想和内容”。[19]2. 教育国际化与民族化的关系,教育国际化是大势所趋,关起门来搞教育是不符合教育发展的客观规律的因而也是不可能成功的,同时,我们必须认识到教育现代化的本质是发展,而不是西化,民族本位主义和虚无主义对于教育现代化而言都是有害的。“无视自身社会需要,但求模仿西方的学术模式,既浪费资源,更虚耗时日,结果事倍功半。从自身社会需要开始,虚心学习借鉴,取他人之长以补己之短,进而谋求超越,自能青出于蓝,成为富强之国。亦步亦趋,终为奴仆;借鉴超越,方成主家”。[20] 3.教育体系边缘与中心的关系。用边缘与中心的框架来定位发展中国家和发达国家教育的关系是与国际教育发展客观事实相背离的,因此在教育现代化发展过程中绝对不能过分自卑,不思进取,陷入发展中的自我殖民。同时更不能夜郎自大自我吹嘘。美国、德国、日本教育发展历史证明,加强创新是增强教育竞争能力,实现教育现代化的关键之举。

参考文献:

[1] 褚宏启.教育现代化的路径[M].北京:教育科学出版社,2000.8.

[2] 郑宏.多维视角审视教育依附理论及其影响[J].江西社会科学,2007,2:210-214

[3] 褚宏启.关于教育现代化问题的几个假设[J].现代教育论丛,1999,2:5-7

[4] 潘懋元,张应强.传统文化与中国高等教育现代化[J].清华大学教育研究,1997,1:15-21

[5][6][7][12] [美]菲利普•F阿特巴赫著. 比较高等教育:知识、大学与发展,人民教育出版社教育室译[M].人民教育出版社,2001.26-48

[8] 刘志文.自主与依附的抗争:中国高等教育百年发展道路[J].清华大学教育研究,2004,3:15-21

[9]潘懋元, 陈兴德.依附、借鉴、创新?———中国高等教育学科建设之路[J].北京大学教育评论,2005,1:28-34

[10][19] 顾明远主编.民族文化传统与教育现代化[M].北京师范大学出版社,1998.3-5

[11][13] 徐辉.论比较教育视野下的世界体系分析[J].比较教育研究,2007,8:11-16

[14] 孙立平.传统与变迁——国外现代化及中国现代化问题研究[M].黑龙江人民出版社,1992.59

[15]〔美〕P.伊文斯,J.斯蒂芬.新比较政治经济学的崛起[J].孙立平译.国外社会科学,1990,5:63-68

[16][18] 朱旭东.关于教育现代化研究的几个问题[J].教育科学,2001,1:1-3

[17] 褚宏启.教育现代化的性质与分析框架[J].高等师范教育研究,1993,3:9-13

[20] 杜祖贻.借鉴超越: 香港学术发展的正途[J].比较教育研究,2000,5:1-4

(发表于《国家教育行政学院学报》2013年第10期)